|

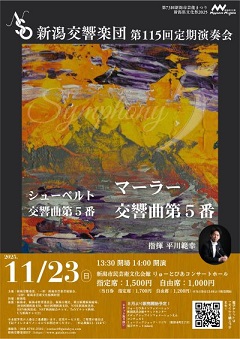

今日は、1931年に創立され、全国でも屈指の長い歴史を誇り、新潟を代表するアマチュアオーケストラである新潟交響楽団の定期演奏会です。毎回素晴らしい演奏を聴かせてくれており、6月と11月の定期演奏会を聴くのを楽しみにしています。

前回の6月の第114回定期演奏会では、シベリウスの交響曲第5番が演奏されましたが、今回はシューベルトの交響曲第5番とマーラーの交響曲第5番ということです。今年の定期演奏会は5番でまとめたようですね。

指揮者は前回に引き続いて平川範幸さんですが、今回が新潟交響楽団との最後の定期演奏会になるとのことでした。

新潟交響楽団は、11月15日の箕輪久夫先生追悼演奏会で演奏したばかりですが、あれからわずか8日で定期演奏会を迎え、練習も大変だったものと思います。12月には「第九」の演奏会が2回控えており、その活躍は目を見張るものがあります。新潟のアマオケの雄として頑張っていただきたいと思います。

さて、今回のプログラムのうち、シューベルトの交響曲第5番は、新潟交響楽団の定期演奏会で演奏するのは初めてではないでしょうか。

また、メインのマーラーの交響曲第5番は、2003年11月の第73回定期演奏会(指揮:河原哲也)以来、22年ぶり2回目となります。

そのほかに第4楽章のアダージェットのみ、2000年11月の第67回定期演奏会(指揮:新通英洋)と2011年11月の第89回定期演奏会(指揮:松沼俊彦)で演奏されています。

私が新潟でマーラーの交響曲第5番を聴くのは、2022年9月の東京フィルハーモニー交響楽団長岡特別演奏会(指揮:バッティストーニ)以来3年ぶりになります。ちなみに2022年はマーラーの交響曲第5番の当たり年で、4月に東京都交響楽団スペシャルコンサート(指揮:大野和士)、7月に東京交響楽団第127回新潟定期演奏会(指揮:ノット)と、1年で3回聴くことになりました。

この曲の生演奏を聴いたのは、1994年11月に東京芸術劇場で聴いたケルン放送交響楽団(指揮:ベルティーニ)が最初であり、以後何度も聴く機会がありました。マーラーの交響曲の中では9番と並んで頻回に聴いています。今回はどんな演奏になるのか期待が高まりました。

私はマーラーが大好きですが、今年は1月に東京フィルハーモニー交響楽団(指揮:広上淳一)で交響曲第7番、3月に群馬交響楽団(指揮:飯森範親)で交響曲第9番、9月に新潟メモリアルオーケストラ(指揮:工藤俊幸)で交響曲第7番、そして昨日は東京交響楽団(指揮:ノット)で交響曲第9番と楽しませていただきました。結果として1年間に7番を2回、9番を2回聴くことになり、自分でも驚いています。

昨夜のサントリーホールでの東京交響楽団による交響曲第9番の感動も冷めやらぬうちに、今日は新潟交響楽団による交響曲第5番ということで、2日連続でのマーラーとなりました。マーラー好きとしましては、この上ない幸せです。

今週末は天候に恵まれて、過ごしやすい陽気になりました。昨夜はサントリーホールでしたので帰りが遅くなり、疲れがたまりましたので、近くの「極楽湯」で6時からの朝湯を楽しみました。夜明けの朝湯は最高ですね。

家に帰って、昨夜の記事を完成させてサイトにアップし、ひと息つきました。ゆっくりと昼食をとり、りゅーとぴあへと向かいました。

途中で所用を済ませてりゅーとぴあの館内に入りますと、東ロビーまで開場待ちの列が伸びていました。私もその列に並んで入場し、自由席エリアの2階Dブロックに席を取りました。

我がホームグランドのりゅーとぴあですが、昨夜のサントリーホールに比べますと、非常にコンパクトで容積がなく、重厚感がないですが、その代わりに明るさがあります。客席の傾斜が強くて客席とステージが近く、これはこれで良いホールなんだなあと再認識しました。

開演時間が近付くに連れて客席は埋まり、1階席後方と、指定席エリアも含めて、2階正面は隙間なく埋まり、2階のサイド席もかなり埋まりました。3階にも多数の客がおられ、なかなかの入りではないでしょうか。

開演時間となり、拍手の中に団員が入場し、全員揃うまで起立して待ち、最後にコンマスの近藤将弘さんが入場してチューニングになりました。オケは通常の配置で、12型(12-10-8-6-3)です。

前半は、シューベルトの交響曲第5番です。シューベルトの交響曲の中でも最も明るく、親しみやすい曲で、アマチュア向けともいえましょうか。

指揮の平川範幸さんが登場して演奏開始です。第1楽章は、明るく爽やかに演奏が始まりました。昨夜の東響の厚くて豊潤なオーケストラサウンドを聴いたばかりですので、アマオケらしさを感じてしまいましたが、客観的に考えればいい演奏であり、春風のように爽やかでした。

第2楽章は、ゆったりと、優しく音楽を奏で、少し抒情的で悲しげな表情を見せましたが、再び穏やかさを取り戻して、静かに終わりました。

第3楽章は、少し暗さをにじませて、力強くメロディを歌って始まりました。各パートがメロディを受け渡し、重厚に音を刻みました。流麗さには欠けましたが、アマオケとしては十分であり、まとまりがある演奏でした。

第4楽章は、軽快に爽やかに始まり、躍動感を感じさせるいい演奏でした。平川さんの指揮に応えて、生き生きとした音楽を生み出していました。爽やかにリズムを刻んで、力強さを増して行き、明るく盛り上げて演奏を終わり、大きな拍手が贈られました。

若々しい情熱に溢れた明るく爽やかな曲の魅力を十分に表現し、楽しませてくれました。プロオケと比較すれば難がありますが、比較することなく単独で考えれば、いい演奏だったと思います。

休憩後の後半は、いよいよマーラーの交響曲第5番です。拍手の中に団員が入場してチューニングとなりました。編成は大きくなって14型(14-12-10-9-6)となり、左にハープがスタンバイしました。平川さんが登場して演奏開始です。

第1楽章は、緊張感に溢れる静寂の中に、いきなりの聴かせどころであるトランペットソロで始まりました。ここがばっちりと決まって、聴く方も胸をなでおろしました。オケの迫力ある全奏とともに、一気に演奏に引き込まれました。

ゆっくりと弦がメロディを演奏し、2度目のトランペットソロも何とかこなし、1歩ずつ踏みしめながら、牛歩の如くゆっくりと進みました。

管がベルアップして力強く演奏し、どんどんと盛り上がり、大音響が鳴り響きました。ときどき息切れも垣間見えましたが、終始緊張感を維持し続けました。ティンパニがメロディを奏で、弦が雄弁に歌いました。

ホルンが歌い、金管が咆哮して、トランペットがファンファーレを奏で、弦のピチカートとともに静かに終わりました。

第2楽章は、低弦とともに力強く始まりました。金管が叫び、弦がうねりを作り、トライアングルが鳴って静けさが訪れ、ゆったりとチェロが歌いました。緩急を繰り返して、チェロの穏やかな響きにヴィオラが加わり、ゆったりと1歩ずつ歩みを進めました。

盛り上がりと穏やかさを繰り返し、弦が力強くうねるように歌い、大太鼓が鳴って熱量を上げました。少しもたつきながらも盛り上げて、小休止の後の静けさにハープが鳴って、弦のピチカートで静かに終わりました。

第3楽章は、ホルンのファンファーレで明るく始まりました。ヴィオラに導かれて、ベルアップした木管が歌って、音楽が展開して行きました。

爽やかに明るくリズムを刻み、弦がゆったりと美しくワルツ奏でました。トランペットが鳴り響いてホルンが歌い、少し乱れながらも弦が歌いました。ベルアップしたクラリネットに引き続いて、ホルンが歌い、ホルンのソロが美しくホールに響き渡りました。これはお見事でした。

弦のピチカートが静かに響いてワルツを奏で、木管やホルンが歌いました。弦がワルツを奏で、スピードを速めて熱量を高め、打楽器群が賑やかに鳴り、ホルンが流麗に歌いました。

緩急を繰り返して、鉄琴が鳴り、ホルンが泣き叫び、トロンボーンが呼応して、大太鼓の連打を合図にどんどんとエネルギーを増して、力強く終わりました。

第4楽章は、弦とハープが絡み合いながら、弦楽だけでお馴染みの美しいメロディを、ゆったりと、極上のサウンドで奏で、その美しさに息を呑みました。

マーラーの曲の中でも、最も有名で、最も親しまれているアダージェットの美しいメロディを、ゆっくりと情感豊かに演奏し、曲の魅力を見事に具現化し、思わず感動の涙が込み上げてきました。

極上の音楽に身を委ね、感動の波に溺れそうでした。アマオケでここまでの表現ができれば十分であり、大したものだと思います。静寂の中で消え入るように終わりました。

第5楽章は、ホルンが鳴り、ファゴットとオーボエが呼応して始まりました。ここでもホルンの素晴らしさが際立っていました。

力強く、うねるような弦楽と、ベルアップした木管にホルンが絡み合い、エネルギーを高めていきました。緩急を繰り返して、どんどんと熱量を上げ、壮大なフィナーレへと駆け上がりました。圧倒的な演奏に胸が高鳴り、ホールに興奮をもたらし、ブラボーと割れんばかりの拍手が沸き上がりました。

カーテンコールが繰り返されて、平川さんに花束が贈られ、最後に平川さんに促されて全員で礼をして、感動と興奮の演奏会は終演となりました。

アマオケですので、若干の不安定さは垣間見えましたが、大きな感動をもたらして、十分すぎるほどの満足感を与えてくれました。

プロでもミスすることがあるトランペットソロも、見事に乗り切ってくれました。見事なパフォーマンスに大きな拍手を贈りたいと思います。

そして、全曲に渡って堂々として安定感のある演奏を聴かせてくれたホルンの素晴らしさも賞賛したいと思います。ここまで安定感のあるホルンは、プロの演奏でもなかなか出会えないのでないかと思います。たいしたものです。

大きな感動と満足感とともにホールを後にし、穏やかな夕暮れの中に家路に着きました。素晴らしい演奏を聴かせてくれた新潟交響楽団の皆さんに、改めて大きな拍手を贈りたいと思います。

今回で平川さんとはお別れとなり、次回の第116回定期演奏会(2026年5月17日)は、かつて指揮していた伊藤翔さんが再登場します。シューマンの交響曲第4番ほかが予定されています。次も大いに期待しましょう。

(客席:2階D5-31、自由席:¥1000) |