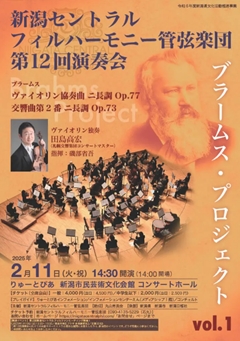

| 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団第12回演奏会 | |

| ←前 次→ | |

| 2025年2月11日(火)14:30 新潟市民芸術文化会館 コンサートホール | |

|

指揮:磯部省吾 ヴァイオリン:田島高宏 |

|

|

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 (休憩15分) ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73 (アンコール) ブラームス:ハンガリー舞曲第1番 ト短調 |

|

|

今日は久しぶりに新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団の演奏会です。このオケは、県央地区でのバレエ公演での演奏を機に、新潟で活動してるプロの音楽家を中心に、2011年に結成されました。 その後、オーケストラとしての活動を開始し、2014年8月に第1回演奏会(指揮:磯部省吾)が新潟市音楽文化会館で開催され、私も聴かせていただき、アマオケとは一線を画すプロの演奏に感動しました。 以後、2016年2月の大谷康子さんを迎えた第2回演奏会はチケットを買っていたものの所用で行けませんでしたが、2016年9月の第3回演奏会、2018年3月の特別演奏会、2019年3月の第5回演奏会、2020年2月の第6回演奏会、2021年3月の第7回演奏会、2023年3月の第10回演奏会と、飛び飛びでありましたが聴かせていただきました。 2024年は演奏会は開催されず、今回の第12回演奏会は、2023年11月の第11回演奏会以来、1年3か月ぶりになります。定期的に演奏会を開催してくれるとありがたいのですが、不定期なのが残念です。 この間に、新潟A・フィルハーモニックや新潟シンフォニエッタTOKIという高水準なプロのオーケストラが活動を始めており、団員の重なりもあって、活動の維持も難しいものと勝手に心配しています。 ともあれ、久しぶりに開催される今回の演奏会のプログラムは、「ブラームス・プロジェクト vol.1」と題して、オール・ブラームス・プログラムが組まれ、札幌交響楽団コンサートマスターの田島髙宏さんを迎えてのヴァイオリン協奏曲と交響曲第2番が演奏されます。指揮はもちろん磯部省吾さんです。2曲とも私が大好きな曲であり、大いに楽しみだったのですが、チケットがプロ価格なのが懐には厳しく感じられました。 さて、今日は建国記念日で休日です。新潟市にも大雪をもたらした寒波は過ぎ去って青空が広がり、過ごしやすい陽気になりました。 雑務を終えて昼食を摂り、14時30分開演でしたので、ゆっくりと家を出ました。自宅前の生活道路の除雪は不十分ですが、幹線道路はきれいに除雪されており、快適に白山公園駐車場に到着できました。公園の通路にはコスプレした若者たちが多数おられましたが、イベントをやっているのでしょうか。 県民会館で某コンサートのチケットを買い、りゅーとぴあに入りますと、既に開場待ちの列ができており、私もその列に並んで開場を待ちました。 ほどなくして開場となり、2階正面前方に席を取りました。正面を中心に席は次第に埋まりましたが、3階は使用されなかったものの空席が多く、寂しく感じられました。 これまでの演奏会は、新潟市音楽文化会館や秋葉区文化会館を会場としていましたので、コンサ―トホールでは大きすぎたかもしれません。いつものホールならちょうど良い入りと思われましたが、大きなホールでは空席が目立ってしまうのは仕方ないですね。新潟市音楽文化会館が使用できませんので、ここになったものと推測しますが、どうなのでしょうか。 開演時間が近付くにつれて、団員がばらばらにステージに登場して、音出しを始めました。開演時間になる頃にステージが埋まり、最後にコンミスの佐々木友子さんが登場して、おもむろにチューニングとなりました。弦は8型の対向配置で、弦5部は8-7-5-5-3です。 黒シャツでジャケットなしの田島さんと磯部さんが登場し、前半はヴァイオリン協奏曲です。弦とホルンに導かれて、重厚な長い序奏の後にヴァイオリン独奏が加わって第1楽章が始まりました。 田島さんは、さすが札響コンマスという実力者であり、しっかりと聴かせる演奏でした。少し線の細さを感じ、情熱的というよりは枯れた印象を受けましたが、第1楽章最後の長大なカデンツアは聴き応えあり、息をのむようでした。ゆったりと歌わせて夢見心地となり、その後はオケとともにエネルギーアップして楽章を閉じました。 第2楽章冒頭の聴き所のオーボエも無難にこなし、独奏ヴァイオリンが美しく歌いました。やはり線の細さを感じましたが、それがカミソリのように研ぎ澄まされた音として心に沁み入りました。 休みを置いて第3楽章へ。冒頭はファンファーレの如く高らかに鳴り響くヴァイオリンを期待しましたが、少し大人しめで、パワー不足は否めませんでした。小編成のオケを圧倒するような力強さがあればと思いながら聴きましたが、演奏そのものはしっかりしたものでした。 ということで、私の心を大きく揺さぶることなくフィナーレへと駆け抜けました。それなりの感動をいただきましたが、燃え上がる演奏に胸を熱く、とはいきませんでした。まあ、私の精神状態にもよりましょうから悪しからず。ソリストアンコールを期待しましたが、カーテンコールが繰り返されただけで休憩に入りました。 後半も、休憩時間が終わるとともに団員がバラバラに登場して、全員揃ってチューニングとなりました。第1ヴァイオリンの末席に、先ほど独奏を終えた田島さんが着かれました。 磯部さんが登場して、交響曲第2番の演奏開始です。低弦に導かれてホルンが歌い、金管のコラールが美しく響き渡りました。さすがにプロ集団だけあって、安定した演奏です。弦楽の美しさにうっとりとし、ゆったりとした音楽に身を委ねました。 第2楽章は、チェロの重厚な出だしに始まり、弦が美しいアンサンブルで歌いました。ホルンを始め、管も美しく響きました。 第3楽章は、木管の調べも美しく、弦と絡み合い、うっとりと聴き入りましたが、ゆったりする間もなく、スピードを上げて、駆け抜けました。 アタッカで第4楽章へ。スピードアップ、エネルギーアップも心地良く、ティンパニも力強く響きました。小編成のオケですので、音の厚みには欠けましたが、パワフルな演奏は気分爽快でした。スピードを落とすことなく疾走し、切れのある演奏に心躍りました。 ひと呼吸置いてアクセルを踏んでパワーアップし、全速力で駆けていき、野を越え、山越え、谷越えて、金管の咆哮、ティンパニの連打とともにフィナーレへと猛スピードで突進し、否応なしに興奮させられました。 大きな拍手ともに指揮者が各パートを起立させて、好演を讃えました。鳴り止まない拍手応えてアンコールは定番のハンガリー舞曲第1番です。 これもスピード感に溢れる演奏で、気分爽快でした。トライアングルが活躍していましたが、慣れない様子も感じられました。演奏が終わるとともに指揮者がトライアングルを起立させて賞賛し、団員からも拍手が贈られましたが、逆にトライアングルという楽器の奥深さや難しさを感じました。 期待通りの好演ではありましが、アマオケとのレベルの違いは明らかであるものの、いわゆるプロオケとの間の隔たりも感じました。 新潟で活動するプロの音楽家を集めての臨時編成のオケと、オーディションで選抜され、オーケストラ演奏を職業とするプロオケとの違いは、やはり大きいものと思います。新潟県内唯一のプロオケと名乗ってはいますが、その辺は割り引いて考える必要がありましょう。 また、最近相次いで活動を開始し、高水準な演奏を聴かせてくれている新潟A・フィルハーモニックや新潟シンフォニエッタTOKIとの競合や棲み分けも気になります。 ともあれ、素晴らしい演奏を聴かせてくれたことは明らかであり、今後の活動に期待したいのですが、次の第13回演奏会が来年の3月8日(秋葉区文化会館)と、1年以上も先というのは残念です。 次回の演奏曲目は、ウェーバーのオベロン序曲、ライネッケのフルート協奏曲、シューベルトの交響曲第8番「ザ・グレート」と発表されています。 当初のベートーヴェン・シリーズも途中であり、今回のブラームス・プロジェクトも始まったかと思えば、次回はシューベルトと、今後の方針がはっきりしません。 と、疑問点はありますが、新潟の音楽家が結集して素晴らしい音楽を届けてくれていることは間違いなく、今後のさらなる発展を期待したいと思います。 (客席:2階C2-11、全席自由:\4000) |

|