|

今日は参議院議員選挙の投票日ですが、たくさんのイベントやコンサートが開催されています。どこに行くか悩ましい日曜日になりましたが、その中から、北区フィルハーモー管弦楽団を選びました。

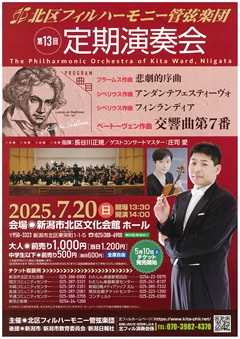

北区フィルハーモニー管弦楽団は、2010年6月に開館した新潟市北区文化会館を拠点にして2010年10月に結成されましたが、2011年5月のデビューコンサート、2011年10月の第1回ファミリーコンサート、2012年6月の第1回定期演奏会以来のお付き合いで、その変遷と驚異的な発展を見守ってきました。

昨年12月の第13回ファミリーコンサートには行けませんでしたので、北区文化会館での演奏会は、昨年7月の第12回定期演奏会以来1年ぶりになりますが、5月5日にりゅーとぴあ・コンサートホールで開催された新潟クラシックストリートのスペシャルコンサートに出演しており、北区フィルの演奏を聴くのは2か月半ぶりです。

昨年の定期演奏会は新潟ジャズストリートと新潟市ジュニア合唱団の定期演奏会と見事に重なり、苦渋の選択で北区フィルを選んだのですが、なんと今年も昨年同様に、第46回新潟ジャズストリートと新潟市ジュニア合唱団第35回定期演奏会と重なってしまいました。日にちがずれてほしかったのですが、どうしようもありません。

今回の定期演奏会のプログラムのうち、シベリウスのアンダンテ・フェスティーヴォ、フィンランディア、べートーヴェンの交響曲第7番の第1・第4楽章は、5月のスペシャルコンサートですでに演奏されており、今回はやめにしようかと悩みましたが、関係者よりチケットをいただき、無駄にするのももったいなく、今年もこの演奏会を選びました。

5月のスペシャルコンサートでは、北区フィルの実力を如実に示してくれた見事な演奏でしたが、あれからさらに練習が積まれ、どれほどの完成度になっているのか楽しみであり、期待をもって演奏会に臨みました。

今日も朝からギラギラと太陽が輝き、気温はどんどんと上がりました。昨日のコンサートの記事を書き上げてアップして、ひと息ついて昼食を摂りました。開場前にロビーコンサートを行うとのことでしたので、早めに家を出て、北区文化会館へと車を進めました。

バイパスを海老ヶ瀬ICで降りて、泰平橋〜新崎〜早通経由のショートカットの道で北区文化会館へと進み、家から28km、35分、快適なドライブで到着しました。

館内に入りますと、まだ開場待ちの列はなかったですが、ロビーコンサートの演奏場所を勘案して、少し列が伸びたところでその列に並びました。ロビーコンサートのベストポジションと思ったのですが、急遽演奏場所が変更されて、私のもくろみは虚しく外れてしまいました。従来の場所の方が良いと思うのですけれど・・。

時間となり、ロビーコンサートが始まりました。今回はクラリネットアンサンブルで、指導者の新潟クラリネット界の母・伊奈るり子さんのほか、指揮者の長谷川さんもアマチュアクラリネット奏者として参加されていました。

クラリネット五重奏に始まり、二重奏も交えて、再び五重奏と、聴き馴染みのある音楽を楽しく演奏してくれました。

ロビーコンサートが終わり、ほどなくして開場となりましたので、そのまま入場して中央左寄りに席を取りました。どんどんと席は埋まって、前方に若干の空きがあるのみで、サイド席も含めてかなりの入りになりました。

開演時間となり、拍手の中に団員が入場し、最後にゲストコンサートマスターの庄司さんが登場し、大きな拍手が贈られてチューニングとなりました。弦5部は

11-11-9-8-5 です。指揮者用の譜面台はありません。

長谷川さんが登場して、1曲目はブラームスの「悲劇的序曲」です。この曲はスペシャルコンサートでは演奏されませんでしたので、今回が初めてになります。

緊張感溢れる出だしに始まり、その緊張感を終始維持しながら、途中の穏やかな場面をはさんで、曲名の如く暗くて悲しみに満ちた音楽が流れ出ました。ブラームスの音楽世界がしっかりと表現されていたと思います。

管楽器が退場して弦楽器とティンパニだけが残り、2曲目はシベリウスの「アンダンテ・フェスティーヴォ」です。美しく透明感のある弦楽アンサンブルに、アマオケということを忘れて、うっとりと聴き入りました。最後にティンパニが加わって、壮大に曲を閉じました。

このオケの実力を示してくれた演奏であり、スペシャルコンサートでの感動を、本拠地の北区の皆さんにも味わっていただけたものと思います。5月から更にブラッシュアップされた演奏に息を呑みました。

管楽器と打楽器1人が加わって、オケはフル編成となり、3曲目はシベリウスの「フィンランディア」です。この曲も5月のスペシャルコンサートで演奏されています。

金管の重厚なコラールで始まり、ティンパニが連打され、緊張感とともに音楽が流れ出ました。木管が優しくメロディを奏で、弦が呼応して歌いました。

帝政ロアシアの圧政に耐えるフィンランドの苦悩が重厚なサウンドで表現され、低弦が奏でる重苦しさの中から闘争のファンファーレが奏でられ、明るく高らかに勝利の凱歌が歌い上げられました。そして、弦のトレモロにのせて木管が美しくフィンランディア賛歌を奏で、弦が賛歌のメロディを引き継ぎ、勝利の音楽を壮大に歌い上げ、興奮と感動のフィナーレとなりました。

曲の魅力をフルに引き出し、5月に聴いた感動をそのままに再現してくれました。大きな拍手が贈られて、見事な演奏を讃えました。

休憩後の後半は、ベートーヴェンの交響曲第7番です。2014年6月の第3回定期演奏会で演奏していますので、このオケとしましては2回目となります。5月のスペシャルコンサートでは第1楽章・第4楽章だけ演奏されました。

拍手の中に団員が入場しましたが、コンマスの庄司さんは最初から登場していて、全員揃ったところでチューニングになりました。前半同様に、指揮者には譜面台がありません。

長谷川さんが登場して、オーボエが奏でるお馴染みのメロディにティンパニが加わり演奏が始まりました。弦が徐々に勢いを増して行き、ゆっくりと歌う第1ヴァイオリンの下で、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが激しくリズムを刻み、フルートとヴァイオリンが呼応して、お馴染みのメロディが高らかに奏でられ、ワクワクするような躍動感のある音楽が沸き上がりました。緩急を繰り返しながらエネルギーを高め、どんどんと熱くなって走り抜けました。

第2楽章は、木管に導かれて、低弦がゆっくりと重々しいメロディを奏でました。これに第2ヴァイオリンが加わり、さらに第1ヴァイオリンが加わりました。この聴かせどころを美しくこなし、しっとりとした感動を作り上げてくれました。ゆっくり目の演奏でしたが、私好みのスピードです。

穏やかな中間部を乱れのないアンサンブルで美しく歌い、フーガ風になるところも美しく、そして高らかに歌い、繰り返しの後に、管と弦のピチカートが呼応して、静かに終わりました。

第3楽章は、スピード感のある出だしが決まって、心もウキウキしました。繰り返しの中でエネルギーを高め、高揚感を生みました。ゆったりとした中間部をはさんでギアチェンジし、軽快に駆け足して盛り上がりを見せました。緩急の繰り返しの後に壮大に歌い上げ、これを更に繰り返すうちにエネルギーを高め、フィナーレへと上り詰めました。

第4楽章は、スピード感たっぷりに始まり、そのパワーとスピードを落とすことなく走り続けました。5月の演奏以上に躍動感に溢れ、心を揺さぶりました。緩急を反復するうちに熱量はどんどんと高まり、燃え上がる興奮とともにフィナーレとなりました。

ホールを埋めた聴衆を熱狂させ、ブラボーとともに割れんばかりの拍手が贈られました。アマオケでこれほど熱い演奏を聴かせてくれるなんて、大したものだと思います。5月の感動を何倍にもして与えてくれました。

カーテンコールが繰り返され、指揮者とコンマスに花束が贈られ、長谷川さんの曲名紹介の後、アンコールとしてブラームスのハンガリー舞曲第2番が演奏されました。なかなか演奏されない曲ですが、大いに楽しめる演奏でした。本編の演奏を終えた開放感もあってか、のびのびとした演奏で聴く者の心も明るくなるようでした。

どんどんと進化する奇跡のオケとして新潟の音楽ファンを楽しませてくれるこのオケは、今回も期待を裏切ることなく、パフォーマンスを発揮してくれました。

スコアなしで、終始暗譜で指揮をした長谷川さんと、ゲストコンマスの庄司さんに率いられ、持てる力を遺憾なく発揮してくれたものと思います。

もちろんアマオケですので、不安定な場面も垣間見えましたが、生み出される音楽は演奏技術を超越したものであり、聴衆を熱狂させるに十分なものでした。これからのさらなる発展を、蔭ながら見守り、応援していきたいと思います。

(客席:13-9、¥1000) |