|

今日はスペイン出身の若きピアニスト、マルティン・ガルシア・ガルシアのリサイタルです。姓にガルシアが2つ並んでいますが、スペイン語圏の慣習で、父方の姓と母方の姓を並べるそうで、父母とも同じガルシアという姓だったんですね。

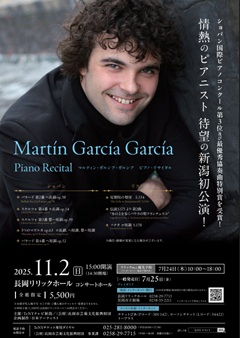

このガルシアの名を初めて知ったのは、2021年の第18回ショパン国際ピアノ・コンクールのときで、ネット配信で演奏を聴いて感嘆し、珍しい名前も頭から離れず、以後注目してきました。

ちなみにこのときの1位がブルース・リウ、2位が反田恭平とアレクサンダー・ガジェヴ、そして3位がマルティン・ガルシア・ガルシア、4位が小林愛実とヤクブ・クシュリックでした。

その後、ガルシアは度々来日して、「題名のない音楽会」やNHKの特番に出演したりもありましたので、おなじみの方も多いのではないでしょうか。今年も春に来日しており、今回は今年2回目の日本ツアーとなります。

この秋の日本ツアーは、10月18・19日の山形交響楽団(指揮:原田慶太楼)との共演に始まり、日本各地で演奏会を開催し、金沢、海老名に引き続いての長岡公演です。明日は東京でライブ配信も行う席数限定の特別コンサートを行い、11月6日は東京で、8日は大阪でスペインADDA交響楽団と共演し、その後日本を離れる予定です。

ということで、今回はガルシアの新潟県内初のリサイタルということで、チケット発売早々にネット購入して楽しみにしていました。この長岡公演に際して、ガルシア本人からの日本語のコメントが寄せられていました。

昨日は悪天候で雨が降ったりしましたが、今日は天気予報とは裏腹に、朝から青空が広がって、気持ちよい日曜日になりました。

コンサート前に長岡市内の某所に立ち寄る予定がありましたので、早めに家を出て、いつもの長岡遠征と同様に、国道116号線を南下し、分水〜与板経由で長岡入りしました。

今回はそのままリリックホールには向かわず、信濃川を渡って某所に立ち寄り、昼食を摂りました。テレビでドジャースの優勝を見届けて、リリックホールへと向かいました。

リリックホールの駐車場に車をとめて早めに入館し、ラウンジでこの原稿を書きながら休憩しました。開場時間が近くに連れてロビーの賑やかさがラウンジにも聴こえてきました。

開場時間となり、ロビーに行きますと、入場の列が伸びており、CD販売がされていて、購入者は終演後に50人限定でサイン会が行われるとのことでした。

のどを潤して入場し、この原稿を書きながら開演を待ちました。入場時に渡されたプログラムは、A4の紙1枚でだけ、後はチラシでした。もう少しちゃんとしたプログラムがほしいですね。

その中のチラシによりますと、来年6月7日に、TeNY主催で柏崎でガルシア・ガルシアのリサイタルがあるそうで、今日からS席限定で先行予約を始めるとのことでした。

開演時間が近付くにつれて客席は次第に埋まり、サイド席も含めて、びっしりと客席が埋まり、開演を待つ熱気を感じました。

今日の演目は、前半がショパン、後半がリストで、最後がロ短調ソナタと、盛りだくさんなプログラムで、終演時刻は17時30分と掲示されていました。

場内が暗転して、5分遅れで開演しました。親しみやすい風貌のガルシアさんが登場して、前半のショパン・プログラムが開演しました。

1曲目は、「バラード 第2番」です。ふくよかで豊潤な響きで始まりましたが、リリックホールのスタインウェイから、こんなにも豊潤で美しい響きを聴かせてくれるなんて、只者でないな、というのが第一印象でした。

柔らかな序奏から激しく展開し、緩急の幅も大きく、激しさの中にも優しさが垣間見えて、ガルシアさんの人柄が忍ばれました。

拍手が贈られても椅子から立ち上がることなく、2曲目は「スケルツォ第4番」です。少しおどけるようにアクセントを付けて、揺らぐような演奏で、音楽を楽しんでいるかのようでした。聴く方も楽しく、緩徐部の演奏は優しく、美しさが際立っていました。

起立して拍手に応え、3曲目は「スケルツォ第3番」です。激しさの中に始まり、緩急・強弱の幅を大きくとって、その対比も美しく、大きく感情を高ぶらせて、激しさの中に終わりました。

拍手に応えて、続いては「3つのマズルカ」です。ロ長調は、軽やかに、でも少し悲しげに、大きくアクセントを付けて、ステップを踏みました。

ヘ短調は、力強くステップを踏んで始まり、ゆったりとしながらも力強くリズムを刻み、大きくアクセントを付けて終わりました。

嬰ハ短調は、静かに、ゆったりと始まりました。少し明るく跳ねてみせるも、憂いを秘めた心が切なく感じられました。

拍手に立ち上がることなく、前半最後は「バラード第4番」です。穏やかに、しっとりと始まり、少しずつ熱を帯びていきました。そして感情を高ぶらせるも穏やかさを取り戻して、寄せては返す波のように感情を揺らしました。

揺れ動く熱き想いのさざ波に身をゆだね、押し殺した切ない思いとともに、静けさの中から、激しく熱く高ぶらせて終わりました。

大きな拍手が贈られて休憩に入りましたが、大きく変化をつけながらも、優しさが垣間見える演奏は、ガルシア独自の世界なんだと思います。

ピアノの鳴りも良く、音量豊かでしたが、強奏部でも音の濁りはなく、その色彩感にあふれる豊潤でふくよかな響きは、リリックホールでこれまで聴いてきたピアノの音とは別世界のように感じました。

休憩時間が終わり、後半はリストの作品です。1曲目は、「尼僧院の僧房」で、憂いに満ちた切ない調べで始まりました。

透明感のある高音がクリスタルのようであり、柔らかく、美しく、優しく響き、無音の静寂も美しく感じられました。高音の連打の美しさに魅了され、しっとりと染み入る音楽に癒され、消え入るように曲が終わりました。前半以上にピアノの美しい響きに感嘆しました。

鍵盤から手を下ろすことなく、そのまま2曲目の「水の上を歩くパウラの聖フランチェスカ」の演奏が始まりました。

力強くも穏やかに、足元を確かめながら進み、丘の上へと登り、熱き想いが雲のように湧き上がり、嵐のように爆発させました。

吹っ切れたかのように、明るく、力強く、胸を張り、思いの丈を吐露するかのように高ぶらせ、穏やかさを取り戻して、光が降り注ぐように、明るく終わりました。

大きな拍手に応えて、汗を拭き、最後は「ソナタ ロ短調」です。緊張感を感じさせながら、ゆっくりと音を刻んで、そして激しく高ぶらせて演奏が始まりました。

力強い低音の美しさ、切れの良い打鍵。強奏でも音は濁らず、飽和することはありません。その迫力に圧倒され、音の洪水に溺れそうでした。息を呑むような演奏とは、まさにこのことと感じました。

緩急・強弱を大きく揺らせ、クリスタルのような弱音の美しさ。明と暗、静と動の対比、強奏の激しさと弱奏部の優しく澄み切った響きの対比の妙に圧倒されました。

中間部では、静寂の美しさに感じ入りました。クリアな優しい響きがどんどんとクレッシェンドしていくかと思うと、一転して穏やかな優しい響きに癒されました。

そして、再び冒頭のように、鼓動の如くゆっくりと音を刻み、そして足早に音を刻んで駆け足し、激しく燃えて、どんどんと熱量を上げて力強くリズムを刻みました。強靭な打鍵に圧倒され、何度も何度もパンチを浴びました。

雲間から日が差すように明るく照らし、優しい光の中に癒されました。そして再び大きく燃え上がり、静けさの中に鐘が鳴るように静かに終わりました。

10秒ほどの無音の静寂の後に、盛大な拍手が沸き上がりました。この無音の時間をホール全体で共有できたことは幸せでした。

大きな拍手に応えて、アンコールとしてショパンの「プレリュード 第7番」が優しく演奏され、先ほどの興奮を鎮めてくれました。でも曲として短すぎに感じました。

これを聴いて席を立つ人がかなりありましたが、時刻は17時を過ぎたばかりであり、終演予定時刻の17時半には時間があります。これで終わるはずはないと拍手を続けますと、これからが第3部の始まりという感じでした。

拍手に応えて、アンコール2曲目はモンポウの「子どもの情景 第5番」で、クリアな響きの美しさに息を呑みました。これでさらに席を立つ人がおられましたが、これで終わりません。

アンコール3曲目は、ラフマニノフの「楽興の時 第4番」で、一転して激しく流れる急流のように、心を揺さぶりました。興奮したところで終わりかなという雰囲気もあり、私の隣の客も席を立ちましたが、さらに続きました。

アンコール4曲目は、モンポウの「ショパンの主題による変奏曲」で、しっとりと美しい調べが、優しく心に染み渡りました。

そしてアンコール5曲目に、スクリャービンの「エチュード 第12番」を演奏し、激しい演奏に興奮と感動がもたらされ、客席の照明が明るくなって、スタンディングオベーションの興奮の中にリサイタルはお開きとなりました。

型にはまることなく自由に揺れ動く変幻自在なピアノ。最高にチューニングされたピアノとともに、色彩感にあふれる生き生きとした音楽を聴かせてくれました。ときおり歌声も聴こえてきて、まさに歌うピアニストと言えましょう。

スペイン人だからということでもないのでしょうが、パワーに溢れながらも、明るく爽やかであり、南欧の明るさも感じました。私の勝手な思い込みでしょうが。

素晴らしいピアニストの演奏を、大ホールではなく、リリックホールという響きの良い濃密な空間で聴けたことは幸せであり、長岡遠征した甲斐のある素晴らしいリサイタルでした。もちろん今年のベストコンサートにノミネートしたいと思います。ちなみにガルシアさんもこのホールは気に入ってくれたようですね。

さて、ガルシアさんは、来年6月7日には柏崎でのリサイタルがあるほか、10月18日の東京交響楽団第149回新潟定期演奏会ではチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏する予定になっています。これも楽しみですね。

1996年生まれであり、まだ20代の好青年という印象ですが、これからどのように円熟し、活躍していくのか期待したいと思います。

度々の来日で、よほどの親日家なんだろうなと思いましたが、日本人のピアニストと結婚されたそうです。これからも聴く機会が多いかもしれませんね。

大きな感動と喜びとともにホールを出て駐車場に行きますと、演奏中に雨が降ったらしく、車は雨に濡れていました。

与板〜分水経由で帰路に着きましたが、大河津分水を渡ると雨が降り出し、稲光が光る中に車を進めました。天気は悪かったですが、気分は晴ればれでした。

(客席:17-10、¥5500) |